|

|

|

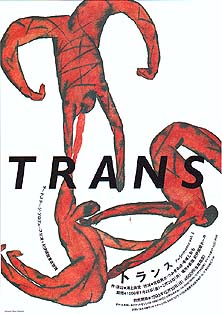

||||||||||||||

(1996.1.の取材記事)

| 今回はまた、がらりと違うキャストが3 人そろいました。 |

|

|

|

精神科医の紅谷礼子が学生のこ ろ、ある新興宗教に入っていたっていう設定があるでしょ。それで彼女は、かつ て自分はなぜそれに魅かれたのか、なぜ 脱退したのかを、強引に自己分析し続ける女性なんですね。結論は出ないけどと りあえずそのことと、とっ組み合おうと する。彼女のそのキャラクターはこのトランスにとって、とても重要でして。 た とえ間違えててもできる限りの自己 分析はすべきなんだと。それが自分を越えてゆく方法になるんだと。 構造 的に言うと『トランス』は3つのパラレルワールド、主役交代ゲームみたいな感じ。 精神科医の紅谷は、何があっても自己分析を続けてゆくタイプ。 |

ぴあ1996.1/30日号「この人 に聞いた!(鴻上尚史)」

| 鴻上尚史はゲーム感覚にあふれた舞台を 作り出す。しかも根底は愛の作家である。それも青春のただなかにたたずむ孤独な魂

に対する愛。逆にいえば、その愛を包み隠すために、過剰なまでのゲームを演出する 。 こうした世界を精神科医の礼子、患者の雅人(まさと)、彼を看護する参三の3人 だけで描いた点に、作家の成熟が見られる。1993年初演。 雅人は意識を失って行動することがある。その時、もう一人の自分が残したメモ に「私は他人である」と記されていた。これは詩人ランボーが、故郷の友人にあてた 手紙で語った言葉にほかならない。詩人のなかの他人が、彼に詩を書かせる。 雅人は作家志望だから、両者は符合する。ただし、彼は挫折した作家で、ランボ ーのように感覚の錯乱から作品を生むのではなく、人格そのものが狂気に陥っていく 。この3人は実は高校の同級生だった。今はゲイとなった参三も元は作家志望で、彼 はかつて雅人と礼子の仲に傷ついたことがあった。礼子も今は同じ病院の妻子ある医 師との不倫の愛に悩んでいる。 狂気する雅人の誇大な妄想は、参三の異常なはしゃぎぶりとともに、劇を進める ためのゲームのような趣であ る。その背後から、高校を卒業する時、3人が屋上で交わした友情の誓いが浮かび 上がる。 青春のきずなが今も彼らを支配している。そこに主題がある。ただし、雅人の狂 気には個人的な色彩が強すぎるので、この狂気が、傷ついた3人に共通する、他人に 逃避したいと願う心のメタファーだとする終幕のどんでん返しは、ちょっと苦しい。 礼子はつみきみほ、雅人は手塚とおる。参三の古田新太の道化ぶりの底に潜む優しさ には、ふと目まいを覚えるほどである。 (朝日新聞) |

| 前から僕は、映画を観るよりは芝居を観 に行くことの方が多かったんですが。芝居は、映画を観るときよりもハズす確立がも

のすごく高いので、2月に久しぶりにぶらっと行ったお芝居『トランス』もある意味 では、ハズれてもしょうがないなぁっていう気持ちで観に行ったんです。だけどそれ

がものすごくよかったんですよ。その物語は二重人格の精神病患者の人が主人公なん だけど、話が展開していくうちに実は彼は精神病のフリをして彼女の病気を治そうと

しているんだ、みたいなややこしいところに話がいくんですよ。で、結局、誰もが精 神病で、みんながある妄想を見てるんだっていうことになるんですけど。それが、要

するに、恋愛とすごく似ているてことを言いたかったんだと、僕は思ったんですね。 男と女が愛するっていうことはある種、妄想であって、恋愛っていうのはその妄想の

中で成り立っている。だけど、恋愛相手がたとえ妄想を見て自分のことを好きだって 言ってるとしても、自分にとっては、その人から愛されているということはまぎれも

ない事実なんだ・・・っていう。そういう”愛や恋愛について”の謎解きみたいなの をお芝居の中でやってるんだけど、その謎の解き方が、僕が思ってることともすごく

近かったし、僕も恋愛とかの構造をひもといて見せるってのをやっていきたいと思っ てるんで、鴻上さんがちゃんと分析しようとしているところにすごく共感しました。 (桜井和寿「月刊カドカワ96.7月号) |

鴻上『初演のイメー ジが強いんで、それに引きずられる心配があった。教科書にされると困るんで(笑)

。松重のオカマは暖かくて素朴だったけど、古田はオカマバーでブリブリいわせてそ うでしょ。手塚の患者は小須田の理知的な神経質にプラス「妙」が混じる。つみきみ

ほはちょっと若いけど、目に意思の力を感じますね。

鴻上『初演のイメー ジが強いんで、それに引きずられる心配があった。教科書にされると困るんで(笑)

。松重のオカマは暖かくて素朴だったけど、古田はオカマバーでブリブリいわせてそ うでしょ。手塚の患者は小須田の理知的な神経質にプラス「妙」が混じる。つみきみ

ほはちょっと若いけど、目に意思の力を感じますね。